原発不明がんは、がんが転移によって見つかるにもかかわらず、発生した部位がわからない状態で診断される特殊ながんです。転移先の症状が先に現れるため、早期発見が難しく、治療方針の決定にも時間を要するケースがあります。

本記事では、原発不明がんの代表的な症状や、治療が難しいとされる理由、さらに現在行われている治療の進め方についてわかりやすく解説します。

目次

原発不明がんとは?原因・症状・診断の基本解説

原発不明がんとは、がんが最初に発生した部位(原発巣)が特定できず、転移によって発見されるがんのことです。

明確な原因はなく、症状も転移する臓器によって異なるため、診断には複数の検査が求められます。

原発不明がんの定義と特徴

原発不明がん(Cancer of unknown primary:CUP)は、体内に転移したがんが確認できているものの、どの部位から発生したか(原発巣)が特定できない状態を指します。

精密検査を重ねても原因となる大元の臓器が特定できないことから、診断や治療が難しいという点が大きな特徴です。成人に発生する固形がんの中でも比較的まれながんであり、全体の約1〜5%を占めるとされています(※1)。

発症原因と原発巣が特定できない理由

原発不明がんでは、TP53やKRAS、PIK3CA、ARID1Aなどの遺伝子変異が関与しているとされており、特にTP53変異は高頻度に確認されています。

原発巣が特定できない理由として、がんが極めて小さい段階で転移するケースや、検査で検出しづらい臓器に発生している場合、さらに病状がすでに広範囲に進行していることなどが挙げられます。これにより、組織の起源を特定するのが難しくしている一因となっています。

初期症状のサインと転移部位ごとの特徴

原発不明がんは、初期の自覚症状がわかりにくいというのが特徴であり、転移先によって症状が異なります。

以下に、初期症状や転移部位ごとの主な特徴をまとめました。

| 区分 | 主な症状・特徴 |

|---|---|

| 初期症状(全身) | ・原因不明の体重減少 ・倦怠感 ・微熱 ・食欲不振 ・痛み(部位によらず) ※多くは進行してから症状が現れる |

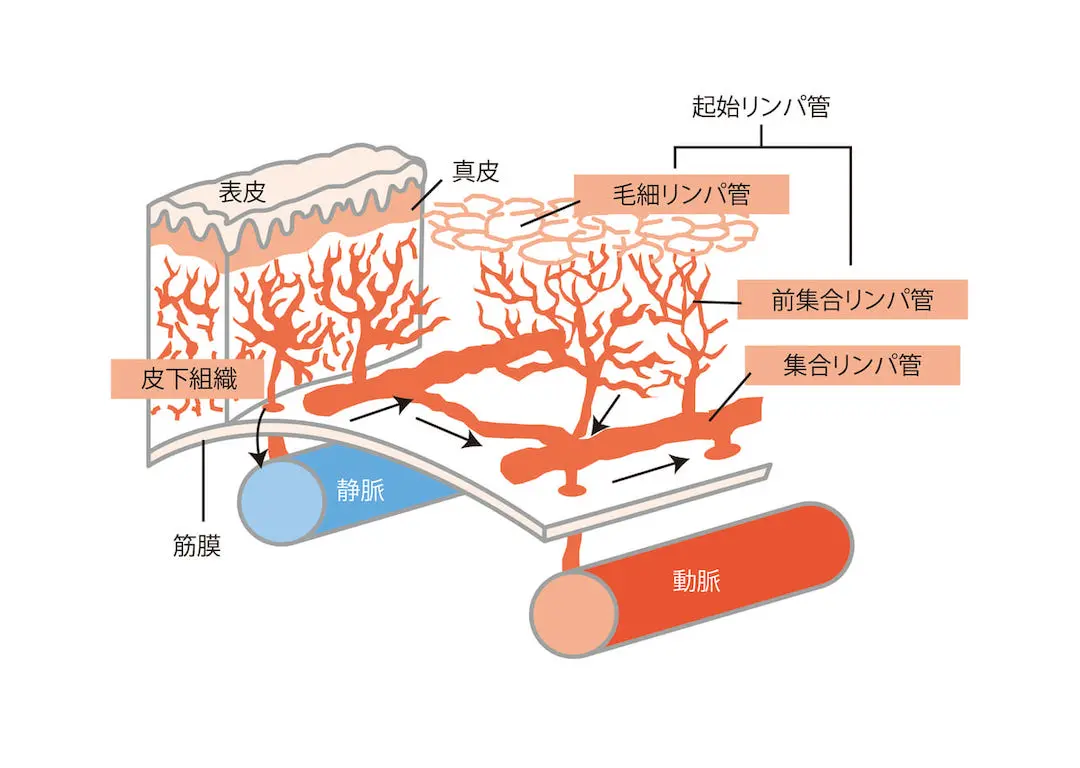

| リンパ節転移 | ・痛みのないしこりが触れる |

| 胸膜・腹膜転移 | ・息苦しさ ・腹部の張り(膨満感) |

| 肺・肝臓転移 | ・咳 ・胸痛 ・不快感 |

| 骨転移 | ・痛み ・骨折 ・神経障害 |

無症状で進行する場合もあるため、身体の異変や定期検診時の異常を見つけた際には、早めに相談することが重要です。

原発不明がんの検査・診断方法

原発不明がんの診断には、以下のような検査が組み合わせて行われます。

| 検査項目 | 内容・目的 |

|---|---|

| 血液検査 | 腫瘍マーカーや炎症反応を調べ、がんの兆候を確認 |

| 画像検査 | CT・MRI・PETなどでがんの広がりや転移の部位を可視化 |

| 病理検査 | 組織や細胞の性質を調べ、原発巣の特定や治療方針の判断に活用 |

| 原発巣スクリーニング | 特定の臓器を対象とした詳細な検査により、がんの発生源を推定 |

| 遺伝子検査 | 遺伝子変異を解析し、個別化治療の可能性や適切な薬剤の選定に役立てる |

これらの検査を全て行っても原発巣が明らかにならない場合、「原発不明がん」と診断されます。

原発不明がんの治療方法

原発不明がんの治療は、がんの性質や進行度、予後分類に応じて異なります。治療の基本は薬物療法(抗がん剤など)で、必要に応じて放射線治療や手術を組み合わせます。近年ではがん遺伝子パネル検査の結果をもとに薬剤選択を検討する個別化治療も注目を集めています。

予後良好群・予後不良群で異なる|余命と生存率

原発不明がんは、その進行度やがんの特性に基づいて「予後良好群」と「予後不良群」に2つに分類されます。

例えば、転移の部位や組織の性質から原発巣がある程度推定でき、薬物療法や放射線治療、手術といった標準治療が奏功するケースは予後良好群とされます。この場合は1年以上の生存が期待できる可能性があります。

一方で、原発巣が特定できず、がんの進行が速い場合は予後不良群とされ、治療の選択肢が限られることから、平均生存期間は約8~12カ月とされています。この生存期間はあくまで目安であり、個人差があります。

標準治療(抗がん剤・放射線・手術)の解説

原発不明がんは多くの場合、すでに転移が進行した状態で見つかるため、全身に広がったがん細胞に対応する「薬物療法(抗がん剤治療)」が治療の中心です。がんの性質や予測される原発巣に応じて、複数の抗がん剤を組み合わせるメニューが選択されます。

また、痛みを伴う骨転移や、特定部位に限局した病変に対しては、「緩和ケア」の一環として放射線療法が行われることもあります。手術については、がんが特定の部位に限られている場合や、病理検査のために病変の一部を切除する目的で実施されることがあります。

自由診療(遺伝子治療等)との併用

原発不明がんの中でも予後不良群に分類されるケースでは、標準治療だけでは十分な効果が得られないこともあるため、保険適用外の治療を検討する場面もあります。自由診療では、一部の分子標的薬や免疫療法、遺伝子治療など最新の医療技術を取り入れることが可能で、標準治療と組み合わせて実施されることもあります。

ただし、これらの治療は高額になる可能性があるため、事前に費用面や治療内容について医師と十分に相談することが大切です。

原発不明がんに遺伝子治療がおすすめな理由

原発不明がんは原発巣の特定が難しいため、遺伝子変異に着目した治療も期待されています。個々のがんの性質に基づく遺伝子治療は、治療効果の向上や副作用の軽減が期待できます。

治療法がないと言われた方でも受けられる

遺伝子治療の多くは保険外診療(自由診療)に該当するため、保険診療では対応が難しいとされた方でも治療の選択肢となる可能性があります。原発不明がんは標準治療の限界に直面しやすく、「これ以上できることはない」と言われるケースも珍しくありません。

しかし、自由診療では保険制度にしばられることなく、最新の治療法や薬剤を用いた個別化医療を受けることが可能となり、患者にとって新たな希望をもたらすことが期待されています。

保険適用の治療など他の治療法と併用できるケースも

遺伝子治療は、原発不明がんに対するさまざまな治療法と併用できる柔軟性の高い治療法といわれています。特に、保険適用となる化学療法や放射線療法などの薬物療法と併せて行うことで、がん細胞への治療効果を高める可能性があるとされています。また、治療に伴う副作用の軽減や、がんの特性に合わせた個別対応も期待できるため、現在の治療に加えて検討される方も増えています。

ただし、保険適用の可否は変異や適応症で異なるため、主治医と確認したうえで選択しましょう。日本では保険診療と自由診療の併用(混合診療)は原則できないため、その点も注意が必要です。

副作用が起こりにくい可能性

遺伝子治療は、がん細胞に存在する異常な遺伝子に対して働きかけることを目的としているため、従来の抗がん剤治療と比べて、全身に大きく影響を及ぼす副作用が起こりにくいと期待されています。

例えば、脱毛や吐き気、倦怠感といった典型的な副作用が少ない点は、治療中のQOL(生活の質)を保ちたい方にとって大きな利点です。ただし、全ての患者に副作用がないとは言い難いため、事前に医師と十分にリスクを相談することが大切です。

研究結果でも治療効果が高まった報告がある

遺伝子治療は、従来の抗がん剤治療と組み合わせることで、相乗効果が期待できるといわれています。実際にその有効性を示す研究報告もいくつか発表されました。例えば、がん抑制遺伝子を補う治療と抗がん剤を組み合わせた臨床研究では、単独治療に比べて腫瘍の縮小率や治療反応が向上したケースが報告されています。

原発不明がんになってしまったら?寛解は目指せるのか

原発不明がんと診断された場合は、まず原発巣(がんの発生源)を特定するために血液検査や画像検査、病理検査などを行い、その結果をもとに治療方針を決定します。薬物療法や放射線治療が中心となりますが、症状や進行度によっては緩和ケアや遺伝子治療の併用が検討されることもあります。

原発不明がんは治療が難しいとされる一方で、適切な治療によって寛解(がんが見えなくなる状態)を目指せる場合もあります。

原発不明がんについてがん相談やセカンドオピニオンも検討しよう

原発不明がんは原発巣が特定できないことから、治療方針の決定に悩むことも少なくありません。不安を抱える患者やそのご家族にとって、専門機関でのがん相談やセカンドオピニオンは大切な選択肢です。一人で抱え込まず、信頼できる医療機関に相談してみましょう。

がんメディの「がん治療相談窓口」では、保険診療・先進医療のどちらについても無料で相談が可能です。秘密厳守・匿名対応で、24時間365日予約を受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

(※1)国立がん研究センター|原発不明がん