日頃から便秘や下痢、腹痛などに悩まれている方は多いことでしょう。

そういった腸にまつわるトラブルを抱えている方は、腸内環境が乱れている可能性があります。食生活を改善することで腸内環境は改善できますが、そもそもどんな状態が「腸内環境が整っている」と言えるのか、よくわからないという方もいらっしゃるでしょう。

そこで、本記事では腸内環境とはどのようなもので、乱れるとどのような影響があるのかを解説しつつ、腸内環境とがんの関係についてもお伝えします。

目次

腸内環境とは

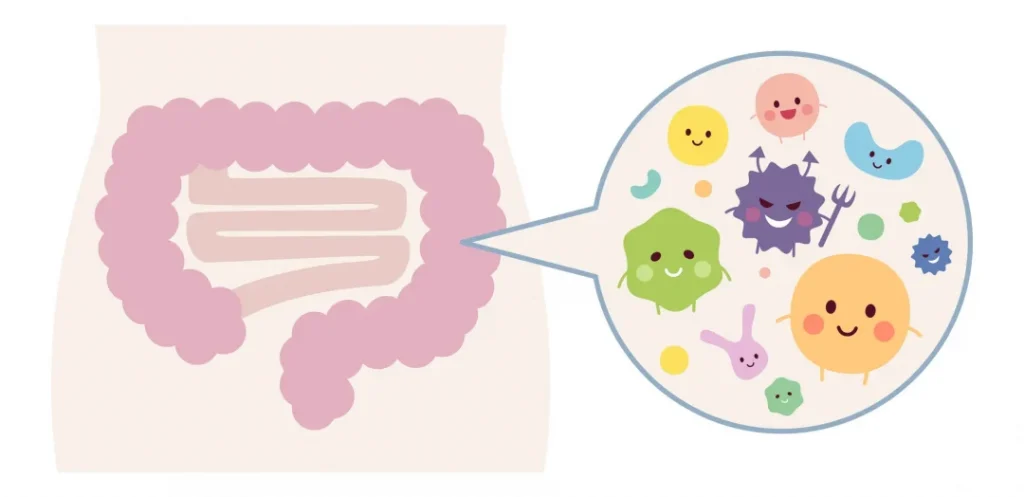

腸内環境とは文字通り、大腸の中の環境のことです。人間の大腸には約1,000種類、100兆から1,000兆個もの細菌が住み着いていると言われています(※1) 。

細菌は種類や性質ごとに集まり、腸内で生態系をつくりながら、24時間働いています。

「腸内細菌叢(ちょうないさいきんそう)」「腸内フローラ」などと呼ばれる細菌の集まりは、細菌の種類や数ごとに日々刻々と変化をし続けています。このバランスが腸内環境です。

善玉菌と悪玉菌

腸内の細菌は善玉菌と悪玉菌、そのどちらにも属さない日和見菌(ひよりみきん)の3種類に分類されています。

善玉菌と、悪玉菌の増殖を抑えて、腸の活動を活発化させる菌のことです。また、食中毒や病原菌の感染予防、発がん性を持つ腐敗物質の産生を抑制するのも善玉菌の役割です。善玉菌で特に代表的なのがビフィズス菌や乳酸菌です。便秘を解消するためにビフィズス菌飲料や乳酸菌飲料を愛飲している方もいることでしょう。

一方、悪玉菌は腸内を腐敗させることで有毒物質を増やし、腸の働きを妨げます。代表的な悪玉菌には、大腸菌、ウェルシュ菌、ブドウ球菌などが挙げられます。本来、悪玉菌は腸内細菌の中で最も数が少なく、通常であれば健康に害を及ぼすことはありません。しかし、乱れた食生活や不規則な生活が続くと、悪玉菌の割合が徐々に増加します。

善玉菌と悪玉菌のバランスが乱れ、悪玉菌が優位な腸内環境になると、大腸がんをはじめとしたさまざまな病気のリスクが高まるのです。

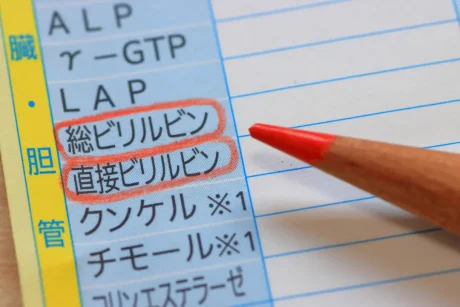

腸内環境を知る方法

ご自身で腸内環境を知る方法として最も簡単なのは便の色や形、匂いをチェックする方法です。腸内環境が整っているときの便の色は黄色から茶褐色であり、形はバナナ状をしており、排泄の負担もさほどありません。また、匂いはあるものの、不快に感じることは少ないとされています。

一方で、腸内環境が乱れると、便の色はこげ茶から黒に近い色となり、下痢や水様便になることもあれば、硬くなって排泄がしにくい場合もあります。また、腸内環境が良いときと比べて、匂いが強くなる傾向があると言われています。

腸内環境が悪いとどうなるか?

腸内環境が悪いと身体のさまざまな場所でさまざまな症状が表れます。ここでは、腸内環境が悪い場合に出現する主な症状について見ていきましょう。

肌が荒れる

腸内環境と肌の状態は密接に関連しています。腸内環境が悪いと肌荒れやニキビができやすくなります。それは、腸内環境が悪いと腸内の細菌が有害な物質をつくり出してしまうからです。

腸内で生成された有害物質は血液を通じて全身に運ばれ、体外へ排出しようとする過程で肌にも良からぬ影響を及ぼします。この際、肌に負担がかかることで、肌荒れやニキビの発生につながると考えられています。

免疫力が低下する

腸内環境が悪化すると、元々身体に備わっている免疫機能が低下しやすくなります。大腸は身体の中でも重要な免疫器官であり、免疫に関する細胞の約7割が腸に集中しています(※2)。 そのため、腸内環境が乱れた場合、大腸の免疫機能が十分に発揮されなくなります。

免疫力が低下すると風邪にかかりやすくなるだけではなく、さまざまな病気の発症リスクが高くなると言われています。

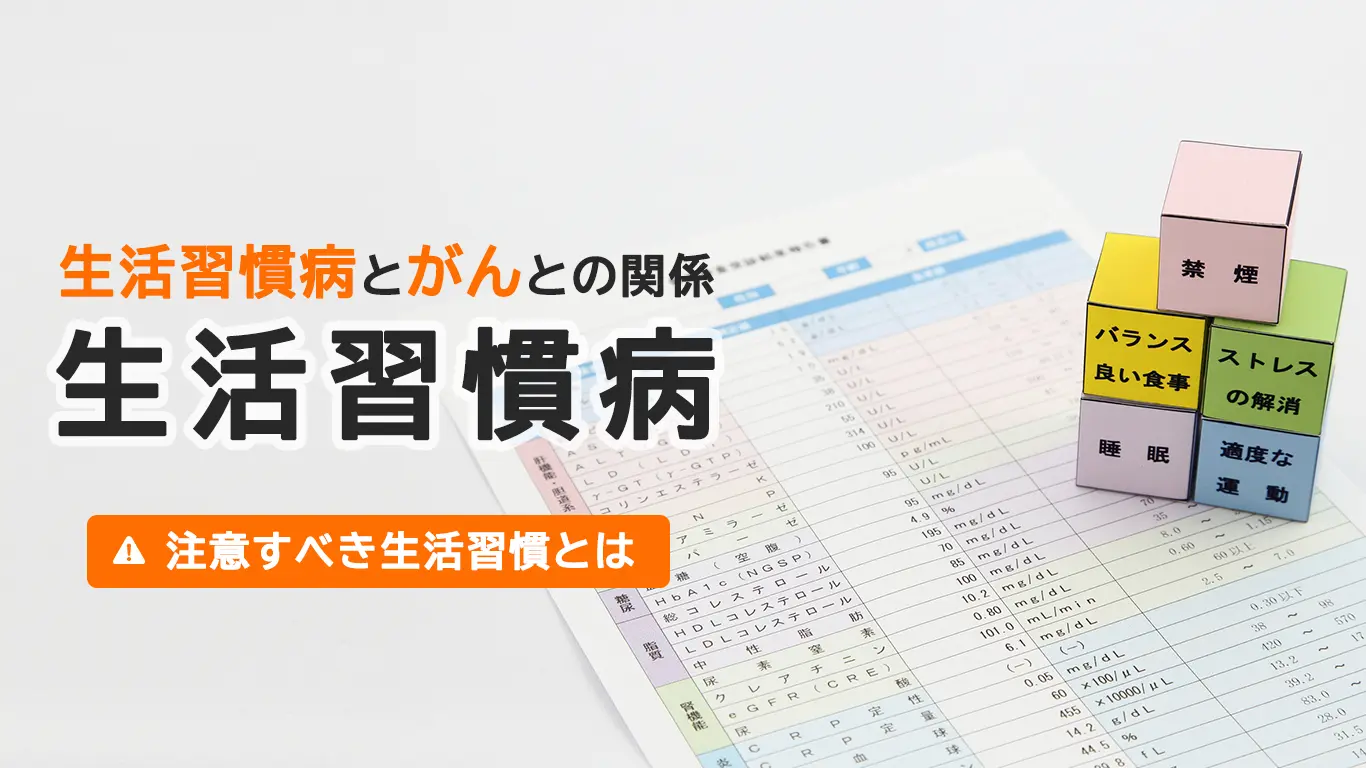

生活習慣病を引き起こす

腸内環境と生活習慣病には密接な関連があり、腸内環境が悪いと生活習慣病の罹患リスクが高くなることがわかっています。

最近の研究では、一部の善玉菌が代謝を正常に保ち、血糖値を下げる働きをすることが明らかになっています。しかし、腸内環境が乱れると、これらの善玉菌が減少し、その結果、糖尿病や高血圧といった生活習慣病の発症リスクが高まると考えられているのです。

憂うつな気分になる

一部の善玉菌は、「幸せホルモン」と呼ばれる神経伝達物質・セロトニン、やる気や集中力の増加を促すドーパミンの合成に関わっています。腸内環境が悪くなると善玉菌は減少し、セロトニンやドーパミンがうまく合成できなくなるため、憂うつな気分になりやすくなります。

便秘が治りにくい

腸内環境が乱れると悪玉菌が増殖し、腸の活動が悪くなり、 便秘になりやすくなります。腸内環境の乱れが便秘につながり、便秘が続くとさらに腸内環境が悪化するという負のスパイラルに陥ってしまうでしょう。

腸内環境と大腸がんの関係

腸内環境が悪いと大腸がんの罹患リスクも高くなります。大腸に住み着いている細菌は、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類です。

悪玉菌が増えると大腸内の有害物質が増え、免疫機能が低下します。私たちの身体では毎日5,000個ものがん細胞ができるとも言われています(※3) 。そのがん細胞が増殖しないのは、免疫機能でがん細胞を死滅させているからです。通常であれば死滅させられるがん細胞でも、免疫機能が低下することによって、対応しきれなくなります。結果として、大腸がんだけではなく、全てのがんの罹患リスクが高まってしまうのです。

反対に、腸内環境が良くなり、善玉菌が増えると、がんの罹患リスクを抑えられます。それは、善玉菌には悪玉菌がつくる有害物質を無害化する働きがあるからです。

腸内環境を整える方法

腸内環境を整える方法としてまず挙げられるのは、食生活の改善です。腸内環境を整える食品は数多くあります。その中で代表的なのは発酵食品です。ヨーグルト、キムチ、納豆、ぬか漬け、味噌、塩こうじ、甘酒といった発酵食品が腸内環境を整えるのに有効です。

また、ワカメや寒天などの海藻類は、食物繊維が豊富で便秘や下痢の改善に役立ちます。また、キャベツ、たまねぎ、ごぼう、りんご、ぶどう、バナナといったオリゴ糖を含む野菜や果物もおすすめです。オリゴ糖はビフィズス菌など大腸の善玉菌のエサになる栄養素で、腸内の善玉菌を活性化してくれます。

腸内環境を整えて病気になりにくい身体づくりをしよう

腸内環境は健康に大きな影響を与えます。腸内環境が悪いと免疫機能が低下し、がんをはじめとした病気にかかるリスクが高まります。また、最近の研究で糖尿病や高血圧などの生活習慣病と腸内環境にも密接な関連があることが明らかになりました。

腸内環境を整えるために大切なのはバランスの取れた食事です。

特にヨーグルトや納豆、ぬか漬けなどの発酵食品が腸内環境を良くするのに有効だと言われています。腸内環境が日常的に悪いと感じている方は、この機会に食生活を見直して病気になりにくい身体づくりをしましょう。

(※1)公益財団法人長寿科学振興財団|腸内細菌叢(腸内フローラ)とは

(※2)公益財団法人長寿科学振興財団|免疫力を高める食事とは

(※3)国立がん研究センター|二人に一人が、がんにかかる時代