6種複合免疫療法は、身体の免疫細胞を活性化させてがんと立ち向かう治療法です。身体 への負担が少ないという観点から注目されています。

一方で「どのような 方に適しているのか」「他の治療法と併用できるのか」といった不安を感じる方も少なくありません。

そこで本記事では、6種複合免疫療法の効果・費用・治療の流れ について、詳しく解説します。

目次

6種複合免疫療法とは

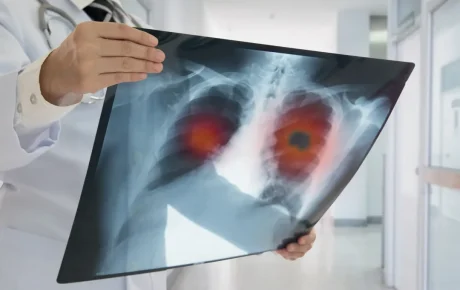

がんの主な治療法として、手術、薬物療法、放射線治療の3つがあります(※1) 。これらに加えて、第4の選択肢として注目されているのが、自身の免疫の力を活かす「6種複合免疫療法」 です。

この治療法は、副作用が比較的少ないとされており、安心して続けやすいという点が特徴です。

ここでは、6種複合免疫療法の概要について解説してきましょう。

がん免疫療法のひとつ

6種複合免疫療法は、身体に存在するキラーT細胞、NK(ナチュラルキラー)細胞、NKT細胞、γδT(ガンマ・デルタ)細胞、樹状細胞(DC:Dendritic cell)、ヘルパーT細胞の6種類の免疫細胞を活用する治療法とされています。

患者さんの血液(30㏄の採血)から免疫細胞を採取し、 3週間ほどかけて培養します。最初は1,000〜2,000個ほどの細胞が、20億〜50億個まで増殖します 。培養された免疫細胞を点滴で体内に戻すことで、がんと立ち向かう免疫力を増強することを目指す治療です。

この治療を行うことで、がんの発生や増殖を抑えながら、すでにあるがんを小さくしたり、消えるように働きかけたりする効果も期待されています。

従来のがん治療との違い

6種複合免疫療法の大きな特徴は、副作用が比較的軽微であるため、治療を長く続けやすいという点です。患者さん自身の血液を使用して治療を行うため、 身体への負担が少なく、他のがん治療が困難と判断された方も治療の選択肢となる可能性があります。

さらに、手術・抗がん剤・放射線といった「3大療法」を併用できることもメリットの 一つです。手術の後に残っ たがん細胞に働きかけるため、「がん細胞の増殖を抑えたい」「再発や転移を予防したい」といった目的でも利用できます。

ただし、標準治療と併用する場合は、必ず標準治療の主治医と相談し、その効果や安全性に影響が出ないか慎重に検討する必要があります。

なお、6種複合免疫療法において必要な細胞の培養は、厚生労働省から認可を受けた施設(CPC:Cell Processing Center)で行っています 。日本全国の医療機関 から委託を受ける体制も整えており、安心して治療を受ける環境が整備されています。

治療するとどのくらいの効果がある?

6種複合免疫療法は、さまざまながん種で治療が行われた実績が報告されています。日本人に多いとされる大腸がん、肺がん、胃がんをはじめ、メラノーマ(皮膚がんの一種)や脳腫瘍、骨肉腫などでも治療が行われています。

さらに、6種複合免疫療法はがん治療の新しい選択肢として期待されるだけではなく、再発や転移を防ぐ効果としても注目されています。

手術後に残ったがん細胞や、抗がん剤・放射線治療が難しい場合でも、免疫力を高めることでがんの縮小や進行抑制、さらには消失が見られたという症例報告もあります。

また、難治性のがんや進行がんにも対応できる点は、6種複合免疫療法の大きな特徴のひとつです。患者さん一人ひとりの症状や治療目的に対応できるため、がん治療の可能性を広げる選択肢として期待されています。

治療の流れと通院スケジュールは?

6種複合免疫療法は、1クール(合計6回の採血・培養・点滴)をおよそ4.5カ月で治療します。ここでは、 基本的な治療の流れと、生血培養と凍結培養の違いについて、詳しく解説していきます。

基本的な治療の流れ

初回は30mlの採血を行い、その後3週間ごとに採血と点滴を繰り返します。点滴は採血後に実施し、目安の時間は 20〜30分です。

基本的には通院で治療を行います。治療中は他の医療機関に入院中の方でも、外出許可が下りていたら 通院が可能です。 ただし、体調不良や発熱がある場合は、担当医師の判断により治療が延期される 場合があります。

初診時には、診療情報提供書や検査資料、血液検査データ、服薬中の薬などを持参する必要がある場合があります。事前に準備を進めておくとスムーズです。

生血培養と凍結培養の違い

免疫細胞の培養には、生血培養と凍結培養の2種類があります。生血培養では30mlの採血で体への負担が少なく、免疫細胞をそのまま培養できるため、より強力な効果をもたらすとされています。一方で、凍結培養では60mlの採血が必要 ですが、免疫細胞を長期保存することが可能です。

抗がん剤治療などの治療を予定されている方は、体内の免疫細胞が減少する可能性が考えられるため、冷凍培養が適しているとされています。治療方針に応じて、クリニックに相談することが大切です。

費用や料金の目安

6種複合免疫療法を検討されている方が、気になるのは費用がどのくらいかかるかどうかでしょう。ここでは、 料金と費用の目安を紹介します。

初回診察〜1クールの料金イメージ

6種複合免疫 療法では、採血を行った時点で免疫細胞の培養が始まるため、その時点から料金が発生します。その後、点滴を1回投与するごとに支払いが必要となり、がん治療を目的とした「CSC」は324,500円(税込)、がん予防を目的とした「BASIC」は275,000円(税込) です(※1治療あたりの金額、2025年9月26日時点の情報)。

また、培養した免疫細胞は48時間以内に点滴する必要があるため、急に行えない場合は破棄され、返金されないこともあります。 治療を受ける際は、初診料や検査費など別途かかる費用を含む料金体系やスケジュールをあらかじめ確認しましょう。

治療は保険適応外になるため注意が必要

現在、6種複合免疫療法は、保険適用外(自由診療)のため、 費用は全額自己負担です。

1クールあたり(6回投与)の費用の目安は、BASICが約165万円(税込)、CSCが約 1 94万 円(税込) です。

効果は3カ月から6カ月持続するとされており、結果が良好な場合は2クール目を行うこともあります。 効果の持続期間には個人差が大きく、明確なデータはありません。1クールのみの費用だけでなく、全体の治療にかかる費用もあらかじめシミュレーションをしておくことが大切です。

よくある質問

ここでは、6種複合免疫療法についてよくある質問についてまとめてみました。他のがん治療と比較したいという方はご参考にしてみてください。

6種複合免疫療法は怪しい治療ではありませんか?

6種複合免疫療法は国の「再生医療等安全性確保法」という法律のルールに基づき、計画書を厚生労働省へ届け出た医療機関で提供されている自由診療のひとつです。治療で使用する免疫細胞の培養は、CPCと呼ばれる、厚生労働省が認可した施設で行われており、安全性の高い管理体制が整っているとされています。

ただし、多くの科学的データによって有効性が証明された標準治療である手術、抗がん剤、放射線治療と比べると、十分なデータがそろっていないのが現状です。その点を理解したうえで、医師と相談しながら検討することが大切です。

他のがん治療と併用できますか?

6種複合免疫療法は、手術や抗がん剤、放射線治療などの従来のがん治療と併用して行うことが可能です。

免疫療法に含まれるNKT細胞は、抗がん剤やステロイド、放射線に対しても抵抗力が強い特徴があり、従来の治療で起こる免疫低下を軽減する効果が期待されています。そのため、免疫療法を他のがん治療の合間に行うことで、免疫力を保ちながら治療を進めることができるとされています。

また、温熱療法やビタミン療法、漢方、鍼治療などの一部の代替療法とも併用して問題ないとされています。いずれの場合も、自己判断で併用せず、必ずそれぞれの治療の担当医師と十分に相談し、安全性を確認しながら進める必要があります。

※本記事で掲載している数値は、2025年9月26日時点の情報です。今後、変動する可能性があるため、最新の情報をご確認することをおすすめします。

さまざまな治療法を検討したい場合は専門家に相談しよう

6種複合免疫療法は、従来のがん療法と並ぶ、第4の選択肢として注目されているがん免疫療法の 一つです。自己血液を培養して利用するため、身体への負担が少ない治療法であり、

さまざまながん患者さんに適用できる可能性がある点も特徴です。

がんの治療法にはそれぞれ特徴や効果、費用があります。どの方法が自分に合っているのか知ることで、治療の選択肢を広げることが可能です。

治療法について悩んでいる方は、まずはがんの専門家に相談してみませんか。専門家に相談することで、自分に 適切な治療法を選ぶための情報やサポートを受けられます。安心して治療に臨みたい方は、ぜひ無料相談をご活用ください。

(※1)国立がん研究センター|放射線治療