健康診断の結果で初めて「要再検査」という項目を目にしたとき、不安を抱く方も少なくないでしょう。

「もしかしたら深刻な病気かも」「再検査の結果、がんだったらどうしよう」など、さまざまな思いが頭をよぎるかもしれません。

本記事では、健康診断で「要再検査」と言われたときの対処について、詳しく解説しています。「要再検査」の結果で戸惑っている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

健康診断の判定区分とは?

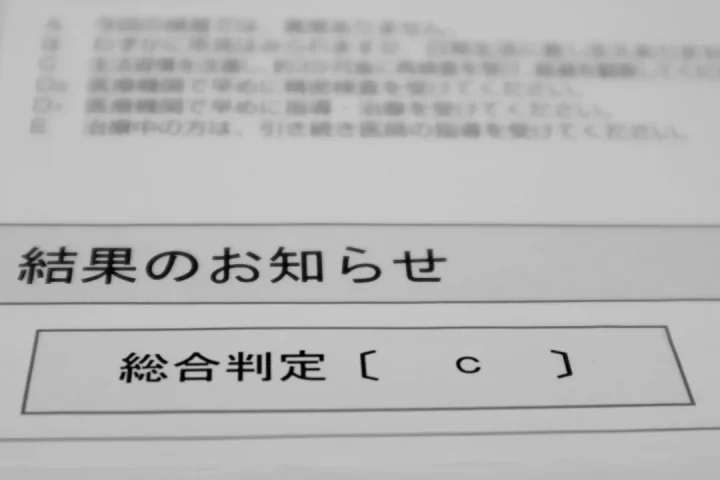

健康診断には判定区分というものが存在します。健康診断の結果は以下の表のようにA~Eまでの5段階で構成されています。

| 判定区分 | 内容 |

|---|---|

| A | 異常なし |

| B | 軽度の異常 |

| C | 要再検査・生活改善 |

| D | 要精密検査・治療 |

| E | 治療中 |

健康診断の判定区分は検査項目ごとに判定される仕組みです。

例えば、肝臓の酵素であるγ-GT(γ-GTP)は50 U/L以下が「異常なし(基準値)」ですが、51~80U/Lは「心配なし」、81~100 U/Lは「要再検査・生活改善」、101 U/L以上が「要精密検査・治療」と判定されます(※1)(※2)。

健康状態に何らかの注意または異常値が認められた検査項目には、5段階の判定区分のうち、B~Eの判定がつけられます。

なお、一般的な健康診断における基準値とは「現時点では健康と考えられる人の95%が含まれる範囲」ということです(※3)。そのため、「異常なし」と判定されても100%安心ではなく、あくまで「健診の検査項目で異常が見られない」という意味合いです。体調が優れないといった自覚症状がある場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。

また、「軽度異常」「要再検査・生活改善」と判定されても再検査の結果、「異常なし」だったケースも少なくありません。

要注意!再検査と精密検査は違う

健康診断で異常が見られた場合、B~Eの4つの判定区分があり、Cの「要再検査・生活改善」とDの「要精密検査・治療」と判定された項目については、結果表に「要検査」と記載されるのが一般的です。

ただし、同じ「要検査」と判定された場合でも、CとDでは意味合いが異なり、検査内容が異なります。ここでは、Cの「要再検査・生活改善」と、Dの「要精密検査・治療」との違いを見ていきましょう。

再検査とは

健康診断でCの「要再検査・生活改善」と判定された場合、再検査が行われます。

再検査とは文字通り、健康診断と同様の検査を再度行うことです。主に、採血検査の再検査、レントゲンの再撮影などが行われます。場合によっては超音波検査(エコー)なども追加項目として入ります。

再検査が行われる主な理由は、健康診断の結果の異常値が一時的なものであるかどうかを確認するためです。例えば、ALT(GPT)、AST(GOT)、γ-GTPといった肝機能の値は、直近でお酒を飲んだり、生活習慣が乱れたりといった影響で、一時的に異常値となった可能性が考えられるでしょう。このような一時的な要因による異常と考えられる場合は、再検査を行い、慢性的かどうかを判定します。

精密検査とは

精密検査とは、健康診断で行った検査よりも、さらに詳しく検査することです。再検査では健康診断と同じ検査が行われますが、精密検査では健康診断とは異なる検査が組み込まれます。

健康診断で行われるのは、自覚症状の有無の確認、血圧測定、肝機能検査、血中脂質検査、血糖検査、尿検査、心電図検査などです。一方、精密検査では内臓の精緻な画像が撮影できるCT検査やMRI検査、上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)、下部消化管内視鏡検査(大腸内視鏡)など、専門的な検査が行われます。

健康診断や再検査を担当する医師は、総合病院の内科医や健診センターの医師が一般的ですが、精密検査を担当する医師は消化器内科専門医や呼吸器内科専門医、泌尿器科専門医などの専門家が担当するケースもあります。

健康診断の再検査はどこで受ければいい?

健康診断で初めて「要再検査」と言われた方の中には、「どの医療機関で再検査を受けたらいいのか」と迷う方もいるでしょう。ここでは、再検査を受けるポイントについて解説します。

同じ医療機関であれば紹介状は不要

健康診断を受けた同じ医療機関で再検査することの最大のメリットは、スムーズに検査が進むことです。

検査結果を把握しているため、他の医療機関で再検査する際に求められる紹介状なども不要です。

別の医療機関で再検査を受けることも可能

再検査は、健康診断を受けた医療機関とは異なる医療機関で受けることも可能です。

異なる医療機関で再検査を受けることのメリットは、当該の医療機関が得意とする特定の領域や部位での専門性の高い検査が受けられる可能性があることです。

例えば、肝機能が芳しくない場合、肝臓専門医のいる病院で再検査することも選択肢のひとつとして挙げられます。また、大腸に不安があれば消化器内科専門医が在籍している医療機関で再検査が可能です。このように、専門医による再検査は、病気の早期発見や見落としに大きく役立つでしょう。

ただし、検査を受けた医療機関からの紹介状が必要なケースもあるため、あらかじめ対応できるかどうか確認しておく必要があります。

健康診断の再検査を受けないとどうなるか?

勤務先から促される形で健康診断を受けているという方もいることでしょう。勤務先から「健康診断を受けましょう」と促され「要再検査」と判定された場合、再検査を受けないとどのようなことが生じてしまうのでしょうか。

再検査は義務ではなく任意

健康診断の再検査は義務ではなく、あくまで任意です。労働安全衛生法第66条に基づき、雇用主は従業員に対し、健康確保を目的とした健康診断を受けさせることを義務付けられています(※4)。

しかし、再検査を受けるかどうかの判断は、従業員本人の自由です。勤務先が取りまとめる健康診断で再検査に行かなくても、勤務先から指摘されることは多くありません。

とはいえ、再検査は自分の健康状態を改めて見直す貴重な機会です。がんをはじめとする多くの病気は、早期に発見できれば治療の選択肢が多くなり、回復の可能性も高まるでしょう。

また、再検査を受けることで自分の体に問題がないことも確認できるため、精神的な安心にもつながります。

再検査を無視することのリスク

医師は血液検査などを通して、「通常とは異なる値であるからもう一度検査を受けてほしい」と判断したうえで、「要再検査」を促しています。

検査前日の飲酒や食べすぎで一時的に異常値になっている可能性がある一方、病気が原因で異常値であることも考えられます。医師からの再検査の指摘に耳を傾けず、そのまま放置(無視)すると、病気の発見が遅くなることもあるかもしれません。

例えば、日本人がかかるがんで最も多いのは大腸がんですが、2015年時点の大腸がんの5年生存率は、ステージI(早期)92.3%なのに対して、ステージⅣ(末期)は18.4%という結果でした(※4)。

「要再検査」と医師から指摘されてから早めに再検査を受け、治療に努めていれば命を落とすリスクが下がるでしょう。

健康診断の再検査の費用

健康診断の再検査の一般的な費用は以下の通りです(目安)。

| 検査内容 | 費用 |

|---|---|

| 血液検査 | 2,500円~3,000円 |

| 尿検査 | 1,000円~2,000円 |

| MRI検査 | 5,000円〜2万円 |

| CT検査(1部位) | 5,000円〜1万円 |

| 超音波(エコー)検査 | 1,000円〜3,000円 |

| 心電図 | 400円〜1,000円 |

| 上部消化管内視鏡検査(胃カメラ) | 3,500円〜5,000円 |

| 下部消化管内視鏡検査(大腸内視鏡) | 5,000円〜1万円 |

なお、再検査は基本的に保険適用となります。

健康診断の再検査はできるだけ早く行こう

健康診断の「要再検査」とは、異常な数値が一時的なものなのか、病気が原因なのかを判断するために行うものです。必ずしも「要再検査=深刻な病気」ではありません。実際に、「再検査をした結果、異常なしで安心できた」というケースもあります。

万が一、病気が見つかっても早期に発見した方が、治療がしやすくなり、予後も良好です。

健康診断の結果で「要再検査」の項目があった方は、精神的な安心と病気の早期発見のためにも、できるだけ早めに再検査に行くのをおすすめします。

(※1)厚生労働省|標準的な健診・保健指導プログラム(令和6年度版)

(※2)公益財団法人 新潟県保健衛生センター|結果の見方と活用

(※3)全国健康保険協会|健診・保健指導

(※4)e-Gov 法令検索|(健康診断)第六十六条

(※5)国立がん研究センター|院内がん登録生存率集計結果閲覧システム