なかなか治らない皮膚の変化がある場合、皮膚がんの可能性も考えなければいけません。皮膚がんが疑われた場合、どのように検査を進めていくのでしょうか。

ここではどのような時に皮膚がんを疑うのか、そして皮膚がんが疑われたときにどのように検査が進んでいくのかについて紹介します。

目次

皮膚がんの主な初期症状

皮膚がんは皮疹といった皮膚の変化がみられます。

多くの人は皮膚の変化には気づいても、それが皮膚がんであるとは考えません。通常がんは痛みが出るもの、と考えがちですが、皮膚がんには痛みを伴わないものもあります。発疹やほくろなどに気づいたら気をつけて様子をみましょう。

病院で薬を処方されても安心してはいけません。なかには通常の治療をしてみて、改善しない場合に専門医に相談しようと考えている医師もいます。薬を出されたからがんではないだろう、塗り薬でよくなっていないけどもう少し様子をみようなどとは考えず、皮疹が悪化する場合はもちろん、改善がない場合もきちんと医師に報告して、次の指示を仰ぎましょう。

皮膚がんの自己診断チェック

自己診断のみで皮膚がんかどうかを判断することはできませんが、下の項目に多く当てはまる場合は皮膚がんを疑って早めに病院受診することをお勧めします。

- 形のいびつな皮疹がある

- 皮疹の色にムラがある

- 皮疹がだんだん大きくなってくる

- 皮疹が盛り上がってきた

- 皮疹が硬い

- 皮疹から液が出たり、出血する

- 昔の傷にあたらしい傷ができた

- 皮膚科に診てもらっていない皮疹がある

特に多くの人が心配するほくろですが、実際にほくろが悪性黒色腫である可能性は10万個に対し1個程度です。

検診と検査項目

市町村の検診

多くの市町村では皮膚がんを発見するため検診は行われていません。

しかし一部の地域では皮膚がん検診が実施されています。希望者のみですが無料で皮膚科の先生に皮疹をみてもらい、がんの可能性があるかどうかを診てもらうことができます。この検診では全体の2%に皮膚がんが発見されています。

人間ドックや任意検診における皮膚がん検査

人間ドックでも皮膚がんを発見したり、診断したりする検査はほとんど行われていません。人間ドックの医師は皮膚科の医師であることは少ないため、気になる皮膚変化があればきちんと皮膚科に受診したほうが安心でしょう。

皮膚がんの疑いから確定診断まで

ファーストステップ(皮膚がんの可能性があるかどうかをみる検査)

視触診

皮膚変化の部位を肉眼で観察し、場合によっては触って痛みや浸出液の有無、皮膚の動きなどを観察します。

ダーモスコピー

ダーモスコピーはダーモスコープと呼ばれる拡大鏡で皮疹を観察して診断を行います。肉眼では皮膚の表面しか観察できませんが、ダーモスコープでは皮膚表面の光の反射を抑えることで、表皮の下にある真皮の浅い部分の状態を観察することができます。

さらに最近ではダーモスコープを通して見える像をカメラで撮影することもでき、記録もできるようになったため、時間経過による皮疹の変化もわかるようになりました。

ダーモスコピーは皮膚科特有の検査ですが、全ての皮膚科で行なわれている検査ではないので、この検査を希望する場合はあらかじめ問い合わせて確認が必要です。

セカンドステップ(皮膚がんかどうか確定診断する検査)

皮膚生検

病変の一部を切り取って、顕微鏡でがん細胞の有無を調べる検査です。病変の一部を切り取る方法は大きく2種類あります。

パンチ生検

局所麻酔を行った後、直径2~6mmの円柱状の筒を病変に差し込んでくり抜きます。表皮・真皮・脂肪組織までを層状に採取することができます。生検後は部位によって数針縫う場合と、縫わずに薬を塗る場合があります。

紡錘形切除

局所麻酔を行った後、病変部を葉っぱの形(紡錘形)に切除します、切除後は縫い合わせて傷を閉じます。

皮膚生検後に切除後の出血、内出血、感染や痛みなどが出ることがありますが、抗生剤や鎮痛剤を使用して予防・対応を行うことが多いです。生検後の傷がどのように残るかは、部位や体質などにより異なるので、医師に事前に聞いておきましょう。

悪性黒色腫が疑われる病変では、病変の一部ではなくがんが疑われる範囲すべてを一括で切除し、検査と治療を兼ねて行うこともあります。

皮膚生検の結果が判明するまでには2週間ほどかかる場合があります。

サードステップ(皮膚がんのひろがりをみる検査)

転移がほとんどみられないような皮膚がんでは、全身検査は行わず局所治療だけで終了となることがありますが、悪性黒色腫など転移しやすい皮膚がんでは全身の検査が行われることがあります。

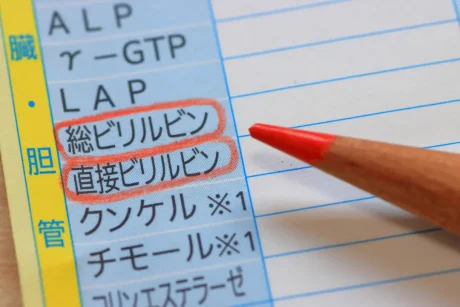

超音波検査(エコー検査)

ゼリーを塗り機械を当てて、体の奥を調べる検査です。病変部の検査では、皮膚がんがどのくらい奥までひろがっているかを評価します。そのほかに転移やリンパ節の腫れを見る目的で、ほかの部位を調べることもあります。

放射線を使用せずに検査を行うことができる点が利点ですが、お腹などではガスがたまったりしているとうまく見えないことがあります。そのほかに検査を行う人の技能により検査の正確度が異なる、検査の記録が一部しかできないため客観性に劣る、といった点がデメリットとしてあります。

単純/造影CT

放射線を用いて臓器の形を見る検査です。リンパ節や他臓器への転移の有無を調べるために行います。

単純/造影MRI

磁気を使用して臓器の形を見る検査です。こちらも周囲の臓器への転移や浸潤を見る目的で行います。

超音波やCT、MRIは画像検査ですが、病変によってはこれらの検査で転移が見つけられない場合もあります。がんの種類や大きさなどにより、ある画像検査では見つけられなくてもほかの画像検査では発見されることもあるので、いくつかの画像検査を組み合わせるといった工夫が必要なこともあります。

造影検査は、造影剤を血管に入れることでより病変を目立たせて画像検査で見やすくして行う検査です。

PET検査

がん細胞が取り込みやすい物質に放射線物質をくっつけた検査薬を体内に注射して、その分布を調べる検査です。全身を一度に調べることができます。

検診にかかる平均費用→★検診は検査の方がいい?

保険適応で受ける検査

- ダーモスコピー 3割負担 210円、1割負担 70円

- 生検(病理検査)3割負担 8000円、1割負担 3000円

- 超音波検査(エコー検査)3割負担 4000円、1割負担 1500円

- 単純CT検査(1部位) 3割負担 4000円、1割負担 1500円

- 造影CT検査(1部位) 3割負担 9000円、1割負担 3000円

- 単純MRI検査(1部位) 3割負担 9000円、1割負担 3000円

- 造影MRI検査(1部位) 3割負担 16000円、1割負担 5000円

- PET検査 3割負担 30000円、1割負担 10000円

メディカルコラム|人間ドック・検診・三大疾病予防は東京国際クリニック | そのホクロ、安全ですか?

Cochrane | ダーモスコピーの使用により、肉眼のみの場合と比較して、基底細胞癌または皮膚扁平上皮癌の診断の正確性は向上するか

北海道大学 大学院医学研究院 皮膚科学教室 | 書籍紹介

九州大学病院のがん診療|九州大学病院 がんセンター | 皮膚がん

川崎たにぐち皮膚科 | 皮膚生検・病理組織検査

はなふさ皮膚科 | 皮膚腫瘍切除について

がん情報サービス

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター | 診療内容詳細

参照日:2021年4月