子宮体がんは、子宮頸がんに比べてマスコミやSNSで情報が拡散していることは少ないようで関心が低いように思われます。しかし、子宮体がんの患者さんは、子宮頸がんの患者さんよりも多く、2019年の予測値では16000人程度となっています(子宮頸がんは約10000人)。

自覚症状があり、細胞診・組織診を受けて「子宮体がんの疑いが強い」という説明を受けてしまうと、次に気になるのは治療してきちんと治るのか?ということが気になるのではないでしょうか。子宮体がんでは治療成績はどのくらいなのでしょうか。実は子宮体がんは進行していなければ(ステージⅢまでであれば)、治療成績は良く、比較的生存率は高くなっています。

検査を受けた後や「子宮体がん」と診断された時には、色々な疑問や不安が出てくる事と思います。ここでは不安や疑問を解決するための助けとなる情報の一つとして、子宮体がんの生存率についてデータや最近の研究の結果を元に紹介します。合わせて、末期における体や心のつらさに対応する緩和ケアの重要性についても説明します。

目次

子宮体がんの種類と進行度について

子宮体がんの種類

子宮体がんは、がん細胞や組織の性状から3つのグループに分かれています。類内膜がん、漿液性がん、明細胞がんです。この中で最も多いのは類内膜がんで、患者さん全体の80%以上はこのタイプです。一方で、悪性度が高く、予後が悪いのは漿液性がんと明細胞がんです。漿液性がんは患者さん全体の10%程度で、明細胞がんは5%未満です。さらに、これらが混合しているタイプもありますが、類内膜がん以外の成分が多いと、予後が悪くなることが分かっています。どの種類のがんかによって予後のリスクが変わりますので、どの組織型であるかは、重要な情報です。

また、女性ホルモンであるエストロゲンの影響を受けているかどうかによって、2つのグループに分けることもできます。タイプ1は、エストロゲンの影響をうけるタイプです。こちらのタイプでは、予後が良好である事がわかっています。タイプ2は、エストロゲンの影響を受けないタイプです。上記の組織型でいうと漿液性がんや明細胞がんが含まれています。そのため、このタイプは予後がよくありません。

子宮体がんの病期分類

子宮体がんでは、大きく分けて次のように病気(ステージ)分類がなされています。

- Ⅰ期

- 「がんが子宮体部に止まっている。子宮頸部や他の部位にはがんはない。」

- Ⅱ期

- 「がんが子宮体部を超えて、子宮頸部まで広がっているが、子宮の外には広がっていない」

- Ⅲ期

- 「子宮の外にまで広がっているが、骨盤は超えていない」または、「骨盤内などのリンパ節に転移している」

- Ⅳ期

- 「がんが膀胱、直腸に進展するか、遠隔転移がある」

このようにステージなどを用いてがんのリスク評価を行っているなぜでしょうか。それは、がんの現時点の状況や今後どうなるのかを知るための目安になるからです。例えば、これから行なう予定の治療はどのくらい効果があるのか、どんな副作用が予測されるのか、手術を受けるべきかどうか、治療法の選択肢が複数あるときにはどの治療法がより良いのかなど、知りたいことがたくさんあります。早い段階で正しくステージ評価ができていれば、これまでの統計情報の蓄積から、ある程度、治療の効果や今後の経過を予測することが出来ます。

子宮体がんのステージ別5年生存率

5年生存率とは何か。

がんの治療成績に対する指標として、5年相対生存率という指標がよく用いられます。この指標は、日本人全体をおしなべて、5年後に生きている人を100%としたときに、がんと診断された人が5年後に何%が生存しているかを表す数字です。つまり、5年相対生存率が100%であれば、がんによる死亡はないという事を意味しています(ただし、相対生存率が100%であっても他の原因による死亡してしまう可能性はあります)。そして、低くなればなるほど、治療にも関わらず生命を救うことが難しいがんであるということを示しています。

子宮体がんの5年生存率はどのくらいあるか

| 病期 | 5年生存率 | |

| 全症例(%) | 手術症例(%) | |

| ステージⅠ | 96.4 | 96.7 |

| ステージⅡ | 88.1 | 88.0 |

| ステージⅢ | 66.3 | 73.6 |

| ステージⅣ | 18.8 | 32.8 |

子宮体がんの5年相対生存率については、全国がんセンター協議会による生存率共同調査が行われており、ステージ別の結果が公表されています。2008年~2010年の全ての患者さんについて調べた結果では、ステージⅠで96.4%、ステージⅡで88.1%、ステージⅢで66.3%、ステージⅣで18.8%となっています。ステージⅣの方では、急激に生存率が落ちていることがわかります。

子宮体がんでは、患者さんのうち91.9%の方が手術を受けています。手術を受けた患者さんだけで相対生存率を見てみると、96.7%、88.0%、73.6%、32.8%となっています。ステージⅡを除いくステージで手術を受けた方で生存率が高くなっています。特にステージⅣでは、生存率がおよそ1.7倍という結果になっています。ステージⅡでは手術の有無による生存率の違いはほとんど有りませんでした。

ステージ4の平均余命とは

子宮体がんステージIVの平均余命

多くの統計情報では、治療成績として5年相対生存率が公表されていますが、平均余命については、数値で紹介されていません。しかし、公表されている生存分析のグラフ(どの位の時期にがんによる死亡に至っているのかを図示したグラフ)から、生存期間の中央値を読み取ることが出来ます。

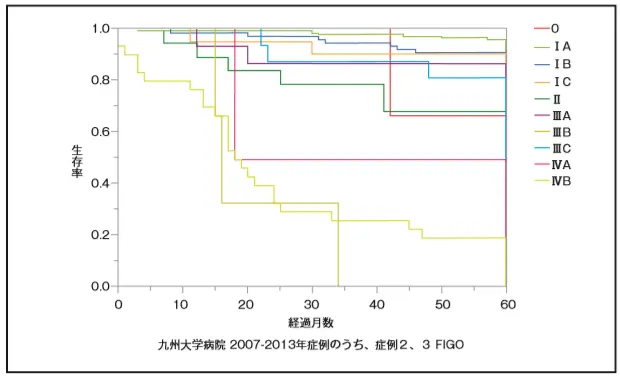

九州大学が公表しているグラフから、子宮体がんのステージIVの患者さんについて、生存期間の中央値を読み取ると20ヶ月前後です。この数値はステージIVの患者さんが100人いたとすると、そううちの半数にあたる50人は20ヶ月までに亡くなってしまうということを示しています。

罹患数と死亡数の推移

(注)基準人口は昭和60年(1985年)モデル人口を使用

出典:国立がん研究センターがん情報サービス|がん種別統計情報 子宮体部出典画像元データ: 国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」|高精度地域がん登録罹患データ

国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」|人口動態統計死亡データ(いずれもasrシート)

罹患者数の推移

子宮体がんにかかってしまう方の推移はどのようになっているのでしょうか。国立がん研究センターが全国推計値として統計情報を公開しています。この統計によると1970年代は、子宮体がんにかかってしまう方は2000人以下でしたが、徐々に増加していきました。2008年には10000人を超え、その後も増加し、2016年には、約16000人となっています。しかし、増加傾向には歯止めがかかりつつあり、2019年の予測値も2016年と同様の16000人程度となっています。

死亡者数の推移

死亡者数についても国立がん研究センターが統計情報を公開しています。1950年代には500人前後の方が亡くなっていました。その後、減少傾向となり、1970年代前半は200人以下まで減少していました。それ以後は徐々に増加し、1998年には、子宮体がんで亡くなった方は1000人を超えました。その後も一貫して増加傾向が続き、2011年には2000人を超え、現在も増加しつつあります。2019年の予測値も2800人程度となっています。

子宮体がんの末期症状とケアに関して

子宮体がんの末期症状

子宮体がんの初期症状は、不正性器出血や、おりものの変化(色、におい、量)です。がんが進行すると、がんが子宮頸部や骨盤内部などにも浸潤しますので、激しい下腹部痛や腰痛などの症状が現れます。また、近くにある膀胱や直腸への転移があると尿や便に血が混じったりすることもあります。さらに、遠隔の臓器へ転移すると、その臓器特有の症状も現れます。

緩和ケアについて

子宮体がんはステージⅣであっても、5年相対生存率は18.8%(手術した患者さんでは、32.8%)です。しかし、子宮から離れた臓器にもがんの転移があるなど、重篤な状況では、予後は良いとは言えません。そのような状況では、がんを完全に取り除くことが難しくなります。そのため、体や心のつらさ緩和するための治療(緩和ケア)にも徐々に比重を移していきます。

これまでの緩和ケアの考え方は、がんの経過が進むまでは「がん本体」に対する治療を行い、治療終了後に体や心のつらさに対する緩和ケアを行うという考え方でした。しかし、子宮体がんの初期であっても体や心のつらさはあります。そのため、最近の考え方では、緩和ケアは、がんの早い時期にも生活を守り、自分らしい暮らしを保つために必要なこととして捉えられています。つまり、緩和ケアは末期にだけ行う治療というわけではなく、がんの早期から生活の質を守るための治療・対策として行われています。

こうした緩和ケアは、担当医・看護師・麻酔科医・薬剤師・ソーシャルワーカーなどの緩和ケアチームが協力して、個々人の状況を踏まえて治療やアドバイスを行います。適切な緩和ケアの実施のためには、患者さん本人から痛みやつらい事柄を伝えることが必要になります。つらいことは、我慢しないで、自分の言葉で伝えることが重要です。

公益社団法人 日本婦人科腫瘍学会 | 子宮体がん治療ガイドライン2018年版

国立がん研究センター がん情報サービス | 子宮体がん(子宮内膜がん)

Evidence-Based Clinical Decision Support System| UpToDate | Wolters Kluwer

公益社団法人 日本婦人科腫瘍学会 | 子宮体がん

全がん協生存率 | 全がん協加盟施設の生存率協同調査

国立がん研究センター がん統計 | 集計表ダウンロード

九州大学病院 がんセンター | 子宮がん

国立がん研究センター がん情報サービス

健康長寿ネット | 子宮がん末期

参照日:2020年5月